定規がないときに13cmがどれくらいか知りたい方へ。

この記事では、身近なもので13cmをイメージする方法や、代用品で測る工夫、さらに正確に測れるアプリやツールまで詳しく紹介します。

スマホや紙幣を使った簡単な確認方法から、料理やDIYで役立つ13cmの活用シーンまで分かりやすくまとめました。

この記事を読めば、定規がなくても13cmを感覚的に理解できて、日常生活ですぐに応用できますよ。

ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

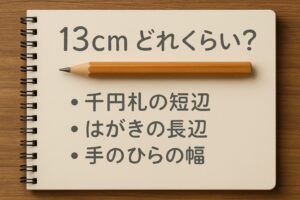

定規がない時に13cmはどれくらいか分かる方法

定規がない時に13cmはどれくらいか分かる方法について解説します。

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

スマホと比べる

定規がない時に13cmをイメージするのに一番身近で便利なのがスマホです。

多くのスマホの縦の長さはおよそ14cmから16cm程度です。そのため、スマホを縦に置いたときの本体の高さより少し短いくらいが13cmと考えればイメージしやすいです。

また、iPhoneシリーズを例にすると、iPhoneSEは高さが13.8cmほどなので、ちょうど13cmに近いです。この機種を持っている人であれば、ほぼそのまま13cmと見なせます。

スマホは日常的に持ち歩いている人が多いので、定規がなくても感覚的に測るのにとても便利です。

一方でスマホの機種によって大きさが違うため、正確性を重視したい人は参考程度に考えるのがおすすめです。

紙幣で比べる

紙幣はサイズが決まっているので、定規がないときにとても役立ちます。

日本のお札の場合、千円札、一万円札、五千円札はすべて横幅が15.0cmあります。つまり、横幅の約9割くらいが13cmです。

紙幣を横に置いて、端から1.5cmを引いた長さがだいたい13cmとなります。身近に必ずあるものなので、どこでも簡単に応用できます。

財布にお札が1枚あれば、いつでも13cmを想像できるので覚えておくと便利です。

お札を折って長さを調整すれば、さらに正確に近い長さを測ることも可能です。

ノートや本で比べる

学生や社会人であればノートや本を使って13cmをイメージするのもおすすめです。

たとえばA6サイズのノートは短辺が10.5cm、長辺が14.8cmです。つまり長辺より少し短いくらいが13cmとなります。

A5サイズのノートの短辺は14.8cmなので、それを見て少し短いと考えれば13cmが分かります。

また、文庫本は横幅がだいたい10.5cm、高さが15cm前後なので、文庫本を立てたときの高さから少し引いた感覚が13cmです。

ノートや本は形が揃っているので、誰でも同じ感覚で長さをイメージできるのがメリットです。

文房具で比べる

文房具も13cmを知るのに便利です。

たとえば一般的な鉛筆はおろしたてでおよそ17.5cmくらいの長さです。そこから3分の1程度短くした長さが13cmの目安になります。

ボールペンやシャーペンはメーカーによりますが、14cmから15cmが多いので、そこから1cmから2cmほど引いた感覚で13cmと考えられます。

定規自体も15cmタイプが多いですが、もし持っているなら端から2cm分短くすれば13cmのイメージです。

普段使う筆記具の長さを覚えておくと、定規がなくてもおおよその測定ができるようになります。

手や指で比べる

最後に、自分の体を使って13cmを測る方法です。

多くの大人の人差し指の第一関節から先の長さはだいたい3cmほどです。そのため、4本分を並べた長さが約12cmとなり、ほぼ13cmに近いです。

また、手のひらの横幅は平均して7cmから9cm程度あるので、手のひら2枚分を横に並べるとおおよそ13cmから14cmになります。

この方法なら道具を使わずにすぐに13cmをイメージできます。特に外出先や急いで長さを把握したいときに便利です。

正確ではありませんが、感覚的に13cmを覚えておくには十分役立ちます。

定規がない時に13cmを測れる身近な代用品

定規がない時に13cmを測れる身近な代用品について解説します。

身近にあるものをうまく使えば、定規がなくても13cmを簡単に測れます。

500円玉や硬貨を使う

500円玉は直径が26.5mm、つまり約2.65cmです。

この500円玉を5枚並べれば、およそ13.25cmになります。

また、100円玉の直径は2.26cmなので、6枚並べれば13.56cmとほぼ13cmに近い長さを測ることができます。

財布に入っている小銭を使えば、外出先でもすぐに長さを確認できるのでとても便利です。

小銭を並べて測る方法は、誤差が少なく正確さも高いのがメリットです。

クレジットカードを使う

クレジットカードやキャッシュカードは国際規格でサイズが統一されています。

横幅は8.56cm、縦は5.4cmと決まっているため、これを基準にすれば簡単に長さを測れます。

例えばカードを1枚横に置いた長さが8.56cmなので、そこにカードを半分ほど重ねると、ちょうど13cm前後の長さになります。

普段財布に必ず入っているものなので、定規がない時にはとても役立ちます。

カードは薄くて硬いので、実際に物に当てて測るのにも適しています。

名刺やカード類を使う

名刺も13cmを測るのに便利なアイテムです。

日本の一般的な名刺サイズは91mm×55mmです。つまり9.1cm×5.5cmとなっています。

横幅の9.1cmに対して、もう1枚を少し重ねれば13cm前後になります。

また、ポイントカードや診察券などのプラスチックカードもクレジットカードと同じ規格なので、どれを使っても代用可能です。

名刺やカード類は職場や日常で手に入りやすいので、13cmを測るシーンでも活躍します。

ペットボトルを使う

ペットボトルも長さの目安として活用できます。

一般的な500mlペットボトルの直径は約6.5cmから7cm程度です。これを2本分並べると13cmから14cmになります。

また、350ml缶飲料の直径はおよそ6.6cmなので、2つ並べればほぼ13cmとなります。

自宅や外出先で飲み物を持っているときは、すぐに活用できるのが嬉しいポイントです。

誤差はありますが、ざっくりと13cmを知りたいときには十分に役立ちます。

13cmを正確に測るおすすめのアプリやツール

13cmを正確に測るおすすめのアプリやツールについて解説します。

身近なものでも長さを測ることはできますが、正確に13cmを測りたいならデジタルツールを使うのが一番です。

スマホの測定アプリ

iPhoneやAndroidには無料で使える測定アプリが多数あります。

特にiPhoneには標準アプリとして「計測」アプリが搭載されており、対象にカメラを向けるだけで長さを測定できます。

Androidでも「Google Measure」など類似アプリがあり、簡単に13cmを測定可能です。

これらのアプリはAIとカメラを使って長さを推定するため、誤差はありますが、数ミリ程度の範囲で測れるのが魅力です。

わざわざ道具を持ち歩く必要がないため、日常生活でのちょっとした場面にとても役立ちます。

カメラを使ったAR計測

AR技術を使った計測は近年特に便利になってきています。

スマホのカメラを対象物に向けると、画面上にスケールが表示されて長さが分かる仕組みです。

アプリを起動して物体の端をタップし、もう一方の端までドラッグすると、すぐに計測が完了します。

例えば机の上の13cmを測りたい時、指で直接計らずにスマホだけで確認できるのは大きなメリットです。

測りたい対象が大きくても小さくても対応できるため、さまざまな場面で応用できます。

オンライン定規サイト

ブラウザから使えるオンライン定規サイトもおすすめです。

「jogiruler.com」や「onlinecompass.net」などでは、PCやスマホの画面に実寸の定規を表示できます。

画面サイズを補正して使う必要がありますが、一度調整しておけば画面上でそのまま13cmを測ることができます。

特にパソコンをよく使う人にとっては、わざわざ定規を探す手間が省けてとても便利です。

印刷する必要もなく、オンライン上ですぐに確認できるのも大きな利点です。

印刷できる定規

最後に紹介するのは、印刷できる定規です。

インターネット上にはPDF形式で配布されている定規テンプレートが多くあり、A4用紙に印刷すればすぐに定規として利用可能です。

特に「13cmだけを確認したい」という場合でも、印刷してカットすればオリジナルのスケールとして活用できます。

紙なので耐久性には欠けますが、急ぎで必要なときや工作、学習の補助には十分使えます。

一度印刷しておけば、繰り返し利用できるのも嬉しいポイントです。

13cmがどのくらいか日常生活でのイメージ例

13cmがどのくらいか日常生活でのイメージ例について解説します。

身近なアイテムを基準にすれば、13cmの長さはすぐにイメージできます。

スマホ本体の横幅くらい

13cmは多くのスマホの横幅とほぼ同じくらいです。

例えば最新のiPhoneシリーズの横幅はおよそ7cmから8cm程度ですが、スマホを2台並べると約14cm前後になります。

つまりスマホを2台横に並べたとき、少し短いくらいが13cmです。

また、タブレットの一部機種では短辺が13cm前後になっているので、タブレットユーザーならそのまま参考にできます。

普段から手にするデバイスを目安にすると、長さの感覚が掴みやすくなります。

カップ麺の容器の直径くらい

インスタントカップ麺の容器も13cmをイメージするのにぴったりです。

標準的なカップ麺の直径は12cmから13cm前後なので、そのまま容器の口の広さが13cmのイメージになります。

特に「カップヌードル」シリーズは直径がおよそ12cmなので、13cmとの差はほとんど感じません。

日常的に買えるものなので、家にある場合は簡単に確認できます。

食品を基準にすることで、より生活に直結した長さのイメージが持てます。

ペン1本分くらい

ボールペンやシャーペンも13cmを表すのに便利です。

一般的なボールペンの長さは14cmから15cm程度です。そのため、ほんの少し短くした感覚が13cmです。

例えばノック式のボールペンは14cmが多いので、そこから1cm分短いと13cmになります。

筆箱に入っている文具を手に取って比べてみると、感覚的にわかりやすいです。

特に学生や社会人には一番身近な長さの目安になります。

A6ノートの短辺くらい

ノートのサイズを基準にすると、13cmが一目で分かります。

A6サイズのノートは短辺が10.5cm、長辺が14.8cmです。そのため、長辺より1.8cm短いくらいが13cmとなります。

実際にノートを見ながら少し短いイメージを持つと、13cmが感覚的に理解できます。

ノートや手帳は持ち歩いている人も多いので、外出先でも確認しやすいです。

特に勉強や仕事の場面で「これくらいの長さかな」と確認するときに便利です。

13cmを覚えておくと便利な活用シーン

13cmを覚えておくと便利な活用シーンについて解説します。

13cmという長さは、普段の生活の中で意外なほど役立つシーンがたくさんあります。

料理やお菓子作りの計量

料理やお菓子作りでは、食材や道具の大きさを測ることがよくあります。

例えばロールケーキを13cm幅で切り分けたいときや、パン生地を一定の大きさに伸ばしたいときに「13cm」が基準になることがあります。

家庭で使う調理器具には定規が付いていないものが多いので、13cmを感覚で覚えておくととても便利です。

また、レシピによっては「型の直径13cm」など具体的に指示されていることもあります。こうしたとき、長さの感覚があればすぐに対応できます。

料理やお菓子作りで正確さが求められる場面は多いので、覚えておくと失敗を減らせます。

手芸や裁縫での布のカット

手芸や裁縫では、生地を決まった長さに切る作業が欠かせません。

例えば「13cm四方の布を複数枚カットする」といった課題はよくあります。

布に直接線を引くときや、仮に折り目を付けるときに13cmを正しく把握していれば作業効率が上がります。

また、子供のマスクや小物作りでは13cmという大きさがぴったりになることも多いです。

手芸好きの人にとって、13cmの感覚を持っていることは大きな武器になります。

DIYでの採寸

DIYの場面でも13cmはよく登場します。

棚板を固定するときの間隔や、穴の位置を決めるときなど「およそ13cm」といった長さで調整することがあります。

定規やメジャーを使えば正確に測れますが、感覚で13cmが分かると作業がスムーズになります。

また、木材や金具のサイズを選ぶときに「だいたい13cmくらい」と把握できると、買い物中でも迷わずに済みます。

小さな家具や雑貨を作るときには、13cmを基準にするとバランスが良くなる場合もあります。

子供の成長記録

子供の成長を記録する際にも13cmが役立ちます。

赤ちゃんの手足の長さや、おもちゃのサイズを測るときに「だいたい13cmくらい」と把握できると、成長の変化を分かりやすく残せます。

アルバムや日記に「手のひらの大きさが13cmになった」と書くだけで、成長の証として鮮明に残せます。

また、靴のサイズで13cmはちょうど1歳前後の子供が履く大きさなので、育児中には特に覚えておくと便利です。

日常の小さな変化を正確に残すために、13cmという長さを生活の中で意識しておくと役立ちます。

まとめ|定規がない時に13cmを分かりやすく知る方法

| 13cmの確認方法一覧 |

|---|

| スマホと比べる |

| 紙幣で比べる |

| ノートや本で比べる |

| 文房具で比べる |

| 手や指で比べる |

定規がない時に13cmを知りたい場合でも、スマホや紙幣、ノートや文房具など身近なもので十分にイメージできます。

さらに正確に測りたいときは、スマホの測定アプリやオンライン定規を利用することで、誤差の少ない計測が可能です。

料理や手芸、DIY、育児など、日常生活のさまざまな場面で13cmを覚えておくと役立ちます。

長さの感覚を持っておくだけで、生活の中のちょっとした不便が解消されますよ。

参考リンク:オンラインウェブ定規 jogiruler.com