定規がないときに10cmがどれくらいか分からなくて困った経験はありませんか。

実はスマホやお札、ペットボトルのキャップなど、身近なものを基準にすればすぐにイメージできます。

この記事では、定規がないときに10cmを簡単に測る方法や、正確に測るための便利な工夫を分かりやすくまとめました。

さらに、料理や工作、インテリアなど、日常生活で10cmの感覚を知っておくと役立つシーンも紹介します。

読めば定規がなくても安心できて、生活の中で「長さを正しくつかむ力」が自然と身につきます。

ぜひ最後までチェックして、あなたも10cmを感覚でマスターしてくださいね。

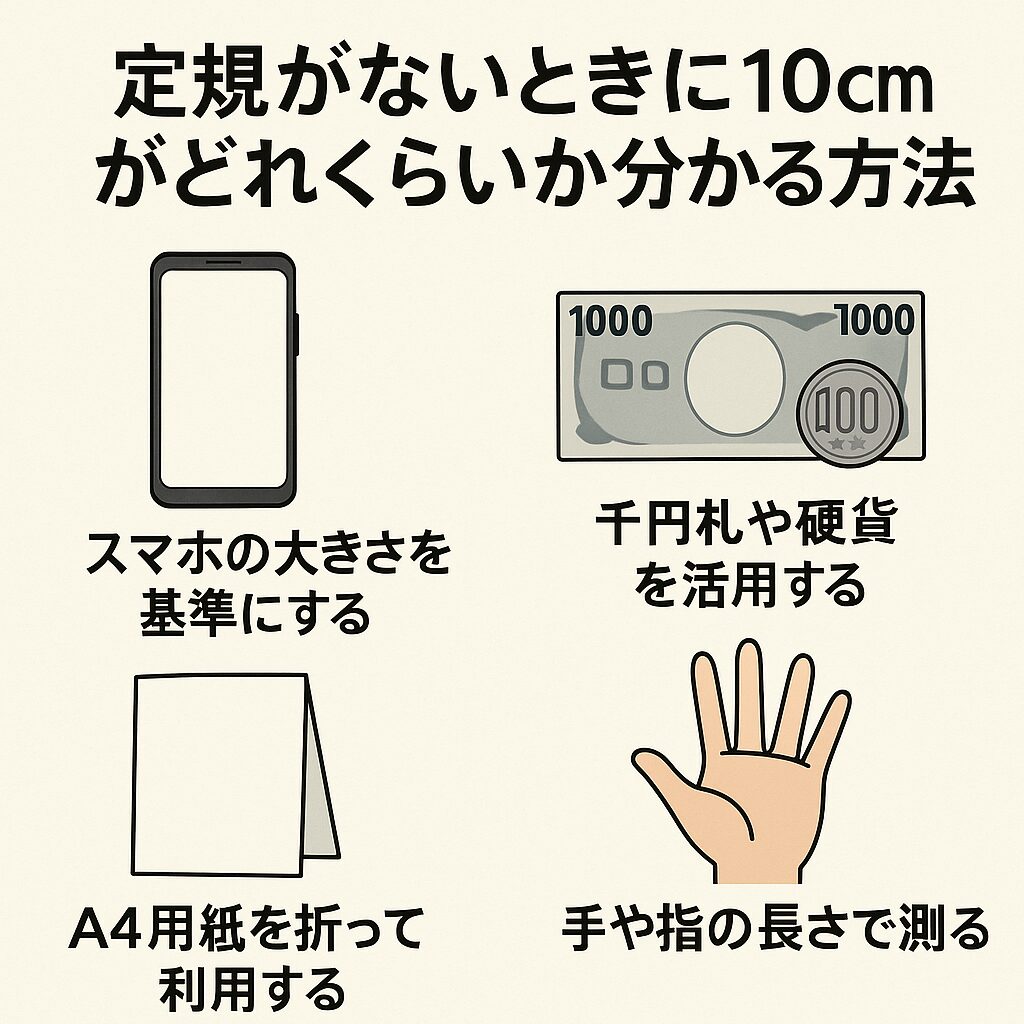

定規がないときに10cmがどれくらいか分かる方法

定規がないときに10cmがどれくらいか分かる方法について解説します。

それでは詳しく見ていきましょう。

スマホの大きさを基準にする

スマホは今や誰もが持ち歩く身近なアイテムで、10cmを測るときの目安としてとても役立ちます。

たとえばiPhoneやAndroidの最新機種の多くは、横幅が6cmから8cm程度あります。

そのため、スマホを縦に1台半ほど並べると、だいたい10cm前後の長さをイメージできます。

また、スマホの画面に表示される定規アプリやWeb定規を利用すると、さらに正確に10cmを測れます。

日常で「これくらいかな」と感覚をつかむには、スマホのサイズを基準にして覚えておくのが一番簡単です。

千円札や硬貨を活用する

お札や硬貨はサイズが決まっているので、長さを測る目安に便利です。

千円札の縦の長さは約7.6cmなので、1枚にプラス数センチで10cmに近い長さになります。

また、500円玉の直径は2.6cmなので、4枚並べればおよそ10cmになります。

財布に入っているお金は常にサイズが一定のため、定規代わりとして活用できます。

出先でどうしても長さを知りたいときは、お金を基準にして測ってみると良いですね。

A4用紙を折って利用する

A4用紙は、横21cm、縦29.7cmの大きさが決まっています。

そのため、半分に折ると10.5cmとなり、ほぼ10cmの目安にできます。

書類やプリントなど身近にあることが多いA4用紙を活用する方法はとても実用的です。

特にオフィスや学校では手軽に利用でき、正確性も高い方法です。

「紙を折るだけで定規代わりになる」という発想を持っておくと便利です。

手や指の長さで測る

自分の手や指の長さを知っておくと、外出先で物を測るときに役立ちます。

たとえば、成人男性の人差し指の第一関節から指先までの長さはおよそ3cm程度です。

また、親指と人差し指を広げたときの幅を事前に測っておけば、簡単に10cmの長さを再現できます。

自分の体を基準にする方法はいつでも使えるので、覚えておいて損はありません。

手の長さは人によって多少違うので、一度測っておくと確実に使えます。

身近な文房具を利用する

文房具の多くはサイズが規格化されているため、10cmの目安にしやすいです。

たとえばボールペンの長さはだいたい13cmから15cmあります。

また、消しゴムの短辺は4cmから5cm程度なので、2個分でおよそ10cmになります。

ノートのマス目や付箋のサイズも決まっているため、それらを使えば長さをイメージできます。

普段使っている文房具を基準にすると、実生活に取り入れやすくて便利です。

10cmと身近なもののサイズ比較5選

10cmと身近なもののサイズ比較5選について解説します。

それではひとつずつ見ていきましょう。

スマホの横幅と比べる

多くのスマホの横幅は約7cm前後です。

そのため、スマホの横幅に数センチ足すと10cmのイメージに近づきます。

例えばiPhoneの横幅は7.1cm前後なので、そこに約3cmを追加した長さが10cmになります。

普段から手にしているスマホを基準にすることで、10cmを感覚的に理解できます。

「スマホ+少し」で覚えておくと便利です。

ペットボトルのキャップ3つ分

ペットボトルのキャップの直径は約3.3cmです。

そのため、キャップを3つ横に並べると、だいたい10cmになります。

どこでも手に入るペットボトルを活用すれば、出先でもすぐに長さを測れます。

キャップのサイズはメーカーごとに若干違いますが、誤差は数ミリ程度です。

おおよその目安を知りたいときには十分使える方法です。

名刺の短辺と比べる

名刺の標準サイズは91mm×55mmです。

つまり、短辺の55mmを2枚分並べると、ほぼ11cmになります。

10cmとほとんど変わらない長さなので、名刺2枚分が良い目安になります。

ビジネスシーンでは名刺を持っている人が多いため、定規代わりに活用しやすいです。

すぐに取り出せるものを基準にするのが、日常で便利な工夫です。

単三電池2本分

単三電池の長さは約5cmです。

そのため、2本分でちょうど10cmになります。

家庭に常備されていることが多い単三電池は、長さを測るときの良い基準になります。

形も真っ直ぐなので並べやすく、感覚的に分かりやすいです。

日常的に使う電池を活用すれば、急な場面でも便利です。

文庫本の横幅と比べる

文庫本の標準サイズは105mm×148mmです。

つまり、横幅がほぼ10.5cmで、ほとんど10cmと同じ大きさです。

文庫本を持っていれば、それを基準にすることで正確に近い長さをイメージできます。

本はどこにでもあるので、思い出しやすく、再現しやすい基準になります。

特に家や学校で身近にあるアイテムとして、使いやすい目安です。

正確に10cmを測るための便利な方法4つ

正確に10cmを測るための便利な方法4つについて解説します。

それぞれの方法を詳しく紹介します。

スマホアプリを使う

スマホにはカメラやセンサーを利用して長さを測定できるアプリがあります。

代表的なのが「AR測定アプリ」で、カメラを向けた対象物の長さを画面上で表示してくれます。

誤差は数ミリ程度ありますが、日常で10cmを測る用途には十分実用的です。

さらに、定規そのものを表示して画面に重ねられるアプリもあり、物を直接あてて計測できます。

アプリをインストールしておけば、外出先でも安心です。

パソコンやスマホのブラウザ定規を使う

Webサイトには、ブラウザ上で表示できる「Web定規」が用意されています。

画面サイズをもとに実寸表示してくれるため、10cmをそのまま確認できます。

ただし、利用時には自分のデバイスの画面サイズを設定する必要があります。

正確に設定できれば、簡単に10cmを表示でき、定規代わりに使えます。

特にパソコン作業中などはすぐに利用できて便利です。

方眼紙を印刷して使う

インターネットからダウンロードできる方眼紙データを印刷すると、手軽に定規代わりにできます。

1cm刻みのマス目を印刷しておけば、10マス分で10cmを測れます。

印刷する際には「実寸で印刷」を設定することが大切です。

プリンタの設定で拡大縮小がかかると正確さが失われるので注意しましょう。

紙さえあれば、繰り返し利用できるのがこの方法のメリットです。

紐や糸を活用して測る

紐や糸を利用して10cmを測る方法もシンプルで効果的です。

まず、定規やアプリを使って一度10cmを紐に印を付けます。

その後、その紐を持ち歩けば、いつでも10cmの長さを再現できます。

柔軟性があるので、曲線や立体的なものを測るときにも便利です。

繰り返し使えるため、ひとつ準備しておくと役立ちます。

10cmを知っておくと便利な日常シーン4つ

10cmを知っておくと便利な日常シーン4つについて解説します。

それぞれの場面で10cmがどう役立つのかを詳しく紹介します。

料理やお菓子作りでの計測

料理やお菓子作りでは、材料の長さや大きさを測る場面がよくあります。

例えば、ケーキを切り分けるときに10cm幅で均等にカットすると見た目もきれいになります。

また、パン生地やクッキー生地を10cmに整えて分割すると、焼き上がりがそろいやすくなります。

お弁当のおかずを詰めるときも、10cm程度の仕切りを基準にすると配置がしやすいです。

料理の仕上がりや盛り付けの美しさに直結するので、10cmを感覚でつかんでおくと便利です。

裁縫やハンドメイドの下準備

裁縫やハンドメイドでは布や糸の長さを測ることが欠かせません。

布を切るときに10cm単位で測ることが多く、正確に把握できると作業がスムーズになります。

また、編み物では10cmのゲージ(目の数や段数)を確認することが基本です。

ビーズやアクセサリー作りでも、10cm単位でパーツを組み合わせることがよくあります。

定規がなくても10cmをイメージできれば、準備や作業の効率がぐっと高まります。

子どもの工作や自由研究

学校や家庭での工作では、10cmという長さを使う機会が多いです。

紙を切る、箱を作る、模型を組み立てるなど、10cmを基準にするときれいに仕上がります。

自由研究で植物の成長を観察するときも、10cmごとの成長記録を付けると分かりやすいです。

また、夏休みの工作や実験でも、10cmの基準を持っておくと説明がしやすくなります。

子どもが感覚的に10cmを理解できるようになると、学習や遊びの幅が広がります。

インテリアや家具の設置場所確認

家具やインテリアを配置するときも、10cmを把握していると役立ちます。

例えば、カーテンの長さを決めるときや、家具の間隔を空けるときに10cm単位で調整できます。

観葉植物を置くときも、10cmの余裕を考えて配置すれば圧迫感が出にくくなります。

部屋のレイアウトを考えるときに、10cmの違いで見え方や動線が変わることもあります。

暮らしを快適に整えるためにも、10cmの感覚を持っておくのはとても大切です。

定規がないときの10cmの感覚を身につけるコツ

定規がないときの10cmの感覚を身につけるコツについて解説します。

それでは具体的にコツを紹介します。

繰り返し同じものと比べて覚える

まずは「これが10cmだ」と決めた基準を作り、それと繰り返し比べることが大切です。

例えば、文庫本の横幅や単三電池2本分など、身近にあるアイテムを選びましょう。

毎日同じものを見て確認することで、10cmのイメージが定着します。

一度覚えてしまえば、いつでも定規がなくても感覚で測れるようになります。

繰り返すことで「正しい長さの感覚」が自然と身につきます。

数字とイメージをリンクさせる

数字だけでなく、具体的なイメージと結びつけると覚えやすくなります。

例えば「スマホの横幅+3cmが10cm」「キャップ3つで10cm」という具合にリンクさせましょう。

単なる数値ではなく、物体と結びつけることで感覚的に理解しやすくなります。

イメージを持つことで、他のものと比較したときにも応用しやすいです。

数値と物のイメージをセットにして覚えることがポイントです。

目分量で測って答え合わせする

実際に目分量で10cmを測ってみて、後で正解と比べる練習をしましょう。

例えば、紙の上に「ここからここまでが10cm」と印をつけてみます。

その後に定規やアプリで測ってみて、誤差を確認します。

この練習を繰り返すと、自分の感覚のずれを把握できます。

答え合わせをすることで、だんだんと誤差が小さくなり正確さが増します。

普段から意識して練習する

日常生活の中で「これは10cmくらいかな?」と意識するだけでも効果があります。

本の幅、机の端、スマホの長さなどを見て、10cmを予想してみましょう。

そのあとで定規やアプリで実際に測り、感覚と答えを照らし合わせます。

毎日の生活の中で意識して取り入れると、自然に正しい感覚が身につきます。

習慣にしておくと、定規がないときにも自信を持って10cmをイメージできます。

まとめ|定規がないときに10cmをイメージする方法

| 定規がないときに10cmを分かる方法 |

|---|

| スマホの大きさを基準にする |

| 千円札や硬貨を活用する |

| A4用紙を折って利用する |

| 手や指の長さで測る |

| 身近な文房具を利用する |

定規がないときに10cmを知る方法は、スマホやお札、文房具など身近なアイテムを基準にするのが一番手軽です。

また、正確に測りたいときにはアプリやWeb定規を利用すると便利です。

料理や工作、裁縫やインテリアの場面でも、10cmの感覚を持っていると作業がスムーズになります。

繰り返し比べて練習することで、定規がなくても正確に近い長さをイメージできるようになります。

生活の中で意識するだけで、自然に感覚が身についていきますよ。